발목을 붙잡는 손

한 달이 되어간다. 한국에 도착한 그날부터 지금까지, 시간은 빠르게 흐른 듯하지만, 그 속은 조용히 가라앉은 물처럼 무겁게 차 있었다. 머릿속엔 ‘머피의 법칙’이라는 단어가 자주 떠올랐다. 마음먹은 대로 되지 않는 일들, 뜻한 대로 흘러가지 않는 시간, 그 모든 것이 어떤 법칙이라도 되는 양 반복되었다.

조용히 커피 한 잔 마시며 창밖을 바라볼 수 있는 시간, 책 한 페이지라도 마음 놓고 넘겨볼 수 있는 틈을 기대했지만, 그 틈은 좀처럼 생기지 않았다. 개인적인 시간을 갖는 일은 이곳에서도 여전히 어려웠고, 어쩌면 더 어려워졌다. 두 아이가 있음이 감사하고, 또 말할 수 없이 큰 위로이지만, 아이들이 함께 있다는 이유만으로 모든 게 가벼워지진 않았다. 오히려 아이들이 있으므로 만들어야 하는 시간이 많아졌고, 내게 허락된 시간은 더 조각조각 흩어지곤 했다.

글을 쓰는 이들과의 만남을 오래전부터 마음에 품어왔다. 이야기 나누고, 서로의 글을 읽으며 조용한 공명을 나누는 그런 자리를 바랐다. 그런데 이상하리만치, 그런 자리를 앞둔 날이면 아이가 갑자기 열이 나거나, 몸이 아프거나, 누군가의 약속이 겹치는 식이었다. 꼭 그럴 때만. 마치 머피의 법칙이 예정된 시나리오라도 되는 듯, 시간은 자꾸 어긋났다.

아이들은 말한다.

“엄마, 우리 잘 있을 수 있어. 다녀와.”

말은 그렇게 해놓고, 막상 집을 나서려 하면 작은 손들이 어느새 팔을 붙잡고 선다.

“엄마, 같이 가. 우리도 갈 거야.”

그 말 한마디에, 그 눈빛 하나에, 준비된 가방의 지퍼를 다시 닫을 수밖에 없는 순간들이 이어졌다. 이따금은 이런 날들이 잠시 비껴가길 바란다. 시간을 낸다는 것이 무언가를 포기하거나 양보해야만 가능한 일이라는 걸 너무 잘 알고 있기에, 그런 바람조차 조심스러워진다. 하지만 누군가와의 대화를 통해 마음을 펼쳐보고 싶은 갈증은 쉽게 가라앉지 않는다. 말하지 않으면 묻히고, 만나지 않으면 잊히는 것들이 있다는 걸 알기에 더 그렇다.

우간다로 돌아가기까지 한 달 조금 넘는 시간이 남았다. 그 시간 안에 무언가를 완성하려 하기보다는, 흐르고 있는 이 마음을 그저 받아들이고 싶다. 계획대로 되지 않는 일정, 예상치 못한 변수들, 아이들의 웃음과 울음, 무거움과 감사가 섞인 이 하루하루를 억지로 정리하려 하지 않으려 한다.

한국에서의 여정은 그렇게 흘러가고 있다. 발목을 붙잡는 손길이 있으면서도, 그 손길이 없으면 허전할 걸 알기에 갈등은 깊어지고, 시간은 조용히, 그리고 꾸준히 지나간다. 어쩌면 지금의 이 혼란스러움도 시간이 지난 후에는 꼭 필요한 장면이었노라 생각하게 될까. 누군가의 말처럼, 모든 시간이 다 글이 되지는 않지만, 어떤 시간은 꼭 글로 남겨야만 하는 때가 있다. 이 시간, 지금이 그럴 때인지도 모른다.

기록하는비꽃

작가

우간다에서의 일상을 글로 씁니다. 『일상의 평범함을 깨우다』를 펴냈고, <포포포매거진 뉴스레터>에 삶을 기록 중입니다. 좋아하는 것을 덕질하며, 해낙낙하게 살아갑니다.

-

- 글

- 우간다

- 자녀와글쓰기

- 글쓰기

- 일기

함께 쓰는 일기, 우리만의 이야기

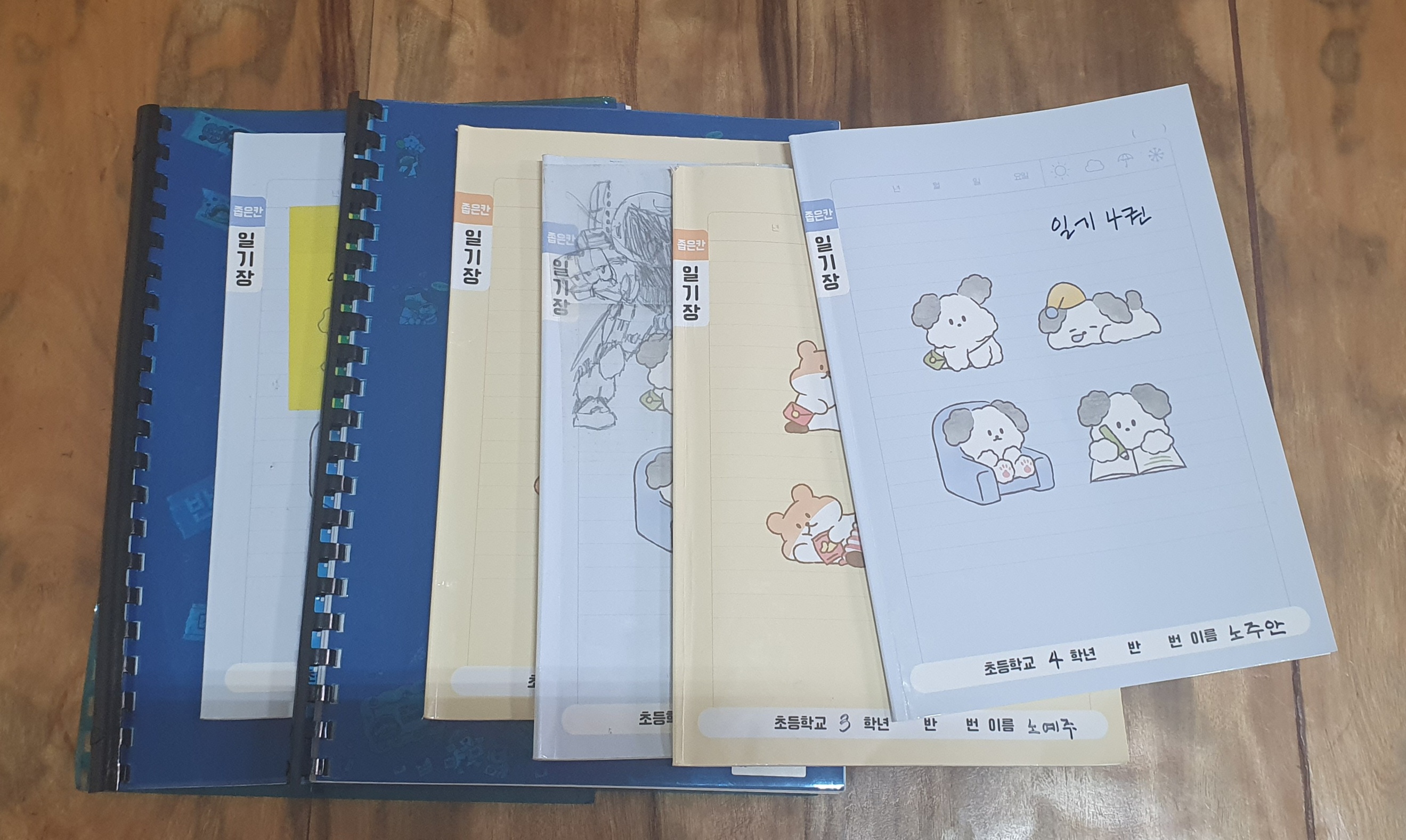

아이들과 일기를 쓴다. 될 수 있는 대로 매일. 잊힐 말과 감정, 생각, 마음을 붙잡기 위해서다. 하루의 끝에 앉아 오늘 있었던 일을 떠올리면 작은 장면들이 스쳐 간다. 흙을 털어내던 신발, 미처 다 닦지 못한 입가의 초콜릿 자국, 그리고 그때 웃던 얼굴. 그 순간들을 그냥 흘려보내기엔…

2025. 10. 27by기록하는비꽃 -

- 글쓰는엄마

- 글

- 드라마

- 감정

- 취향

은중과 상연, 그리고 안효섭까지

책상 조명에 의지한 방 안에서 드라마 <은중과 상연>을 보는 동안 감정은 점점 더 무겁게 가라앉았다. 은중의 고통은 단순한 서사의 장치가 아니라 가슴을 압박하는 현실처럼 다가왔고, 상연의 흔들림은 머릿속 깊은 곳까지 파고드는 떨림으로 남았다. 장면마다 숨을 고르지 않으면 따라…

2025. 09. 24by기록하는비꽃 -

- 마음

- 글쓰는엄마

- 글

- 우간다

감정은 따라오지 않아도 삶은 흐른다

공항 대합실. 사람들의 소란스러운 발걸음과 소리 없는 밀침이 한데 뒤엉켜 있었다. 짐을 끄는 바퀴 소리, 초조한 숨결, 손짓 대신 몸으로 길을 터주는 움직임까지, 무질서의 질감이 공기 속에 퍼져 나갔다. 낯설지 않은 풍경이었다. 오히려 이 장면은 익숙했다. 이 익숙함은 곧, 한국에서 점…

2025. 08. 05by기록하는비꽃 -

- 글쓰는엄마

- 글

- 추억

- 라디오

라디오 스튜디오에서 안부를 묻다

오래전 장면이 돌아왔다. 냄새도, 소리도, 그 공간에 흐르던 공기까지. 다시는 닿지 않을 줄 알았던 시간의 조각들이 손에 잡힐 듯 선명해지는 순간은 늘 예고 없이 찾아온다. 이번엔 정말 그랬다. 20년 만에 다시 찾은 방송국, 그 문을 들어서자마자 익숙한 냄새가 반갑게 맞아주었다. 복도…

2025. 07. 08by기록하는비꽃 -

- 글

- 글쓰기

- 우간다

- 한국

- 마음

잠시, 한국으로 가는 길목에서

두 달간 한국에 다녀올 예정이다. ‘잠시’라는 단어를 붙였지만, 마음속 무게는 잠깐이 아니다. 이곳, 우간다에 익숙해진 몸과 마음을 다시 움직여야 한다는 것. 그 자체가 작은 이사 같고, 중형 프로젝트처럼 느껴진다. 떠날 채비를 한다는 것은 단순한 여권과 항공권, 짐 가방 이상의 일이다…

2025. 08. 05by기록하는비꽃

카카오톡

카카오톡 페이스북

페이스북 링크복사

링크복사