지나간 자리에 남겨진 것

2024년 겨울 세일이 한창이던 어느 화요일, 우리 집 님과 나는 쇼핑을 했다. 나는 쇼핑에 별로 취미가 없지만, 님은 쇼핑을 좋아한다. 열심히 벌었으니 재밌게 쓸 일도 있으면 했기에, 세일 마지막 날, 휴가 내고 같이 쇼핑을 가자고 제안했다.

님이 들뜬 얼굴로 운동복 몇 개를 골라 입어보는 동안, 나는 무심히 SNS를 열었다. 그러다 우연히 앤드루 포터의 새 소설 <사라진 것들>의 광고를 보았는데, ‘청춘, 예술 그리고 사랑이 지나간 자리에 남겨진 것들’이라는 광고 문구에서 ‘지나간 자리에 남겨진 것들’이라는 부분이 눈에 들어왔다. 지나간 것이 무엇이든, 지나간 자리에 남겨진 것은 무엇일지 생각해 보려는데 님이 청록색 운동복을 입고 나와 나 좀 보라는 눈빛을 보냈다. 나는 급하게 화면을 캡처한 후, 어떤 옷이 더 잘 어울리는지 골라주었다.

그런데 같은 날, 재미있는 일이 일어났다. <요괴 호러 픽션 쇼>를 쓰신 김채현 작가님의 SNS 계정에서 시를 하나 발견했기 때문이다.

어느 늦은 저녁 나는

어느

늦은 저녁 나는

흰 공기에 담긴 밥에서

김이 피어 올라오는 것을 보고 있었다

그때 알았다

무엇인가 영원히 지나가버렸다고

지금도 영원히

지나가버리고 있다고

밥을 먹어야지

나는 밥을 먹었다

한강, 문학과지성 시인선 438 『서랍에 저녁을 넣어 두었다』, 2013

같은 날 두 번씩이나 ‘지나간 것’에 대한 글을 만나다니. 운명 같았다.

너무 빠르게 지나갈 뿐만 아니라, 무용한 것이어서 우리는 눈길조차 주지 않는 것을 바라봐주고, 거기서 생각의 씨앗을 만들어내는 작가의 시선이 아름다웠다. 그런데 영원히 지나간다는 것은 무엇일까? 사라지는 것일까? 일단 밥의 김은 사라지고 만다. 그다음은? 무 無일까?

나는 김이 지나가며 남긴 것이 시라고 생각했다. 그러니까 밥의 김은 사라졌으되 다른 형태(시)로 태어나버린 것이다. 누군가에게는 무의미하게 사라지는 대상에, 이렇게 유의미하게 새 생명을 주는 마음이란 참 곱다고 느꼈다.

그런데 우연은 여기서 멈추지 않았다. 며칠이 지나 둘째 아이와 도서관에 갔다. 그리고 아이들에게 어떤 책을 골라줘야 할지 몰라 손에 집히는 대로 두 권의 책을 골랐다. 잘 모를 땐 운에 맡겨보는 것도 괜찮을 것 같았기 때문이다. 그 중 한 권이 <마사, 마지막 여행비둘기>인데, 읽어보니 지구에서 영원히 사라진 새에 관한 이야기였다. 이쯤 되니, 지나가고 사라지는 것들에 대해 생각해 보지 않을 수가 없었다.

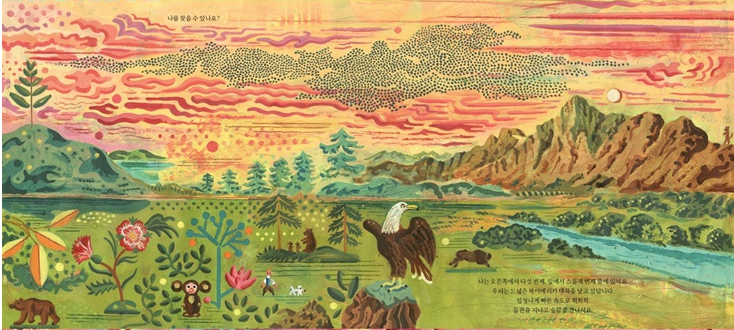

여행비둘기는 북아메리카대륙 동부 오대호 일대에서 여름을 나다가 추워지면 멕시코만 일대로 내려가 겨울을 보냈다고 한다. 18세기에만 약 30~50억 마리가 살았다고 추정되는데, 그들을 드넓은 하늘을 가득 메운 검은 점으로 묘사한 그림, 날갯짓 소리가 한데 모여 시끄러운 발동기 소리처럼 들린다는 묘사, 그리고 그들이 싸는 똥이 눈송이처럼 후드득 땅으로 쏟아져 내린다는 표현을 보며 간접적으로 그들의 엄청난 개체수를 실감할 수 있었다.

처음엔 이런 묘사가 작가의 상상력을 더한 약간 과장된 표현은 아닐지 생각했는데 알고 보니 작가가 19세기 미국의 조류학자 존 제임스 오듀본 (1785~1851)의 기록을 바탕으로 작업했다고 한다. 눈송이처럼 떨어지는 똥이라니, 상상하기 어려운 장면이다.

작가 아탁은 풍요의 시대를 보내는 여행비둘기의 모습을 과감한 색채로 다정하게 그리다 그 뒤로 여행비둘기가 사라지는 과정을 묘사한다. 사람들이 하늘을 향해 대충 총을 쏘기만 해도 몇백 마리가 떨어질 정도로 개체수가 많았고, 시장에는 여행비둘기가 넘쳐났으며 1센트에 팔릴 정도로 값어치가 없었다고 한다. 사냥, 토지개발 등으로 점점 숫자가 줄다가 1900년에 어떤 젊은이가 야생에 남은 마지막 여행비둘기를 쏴버렸다. 아탁은 이 장면을 비극적인 기색 없이, 만화에서 폭탄이 터지거나 총을 쏠 때 자주 사용하는 뭉게구름으로 묘사하는데, 그럼에도 불구하고 그 안에서는 잔잔한 슬픔이 느껴진다.

신시내티 동물원에 여행비둘기가 세 마리 있었는데, 두 마리는 죽고 마지막 한 마리가 남았다. 그제야 사람들은 사라져 가는 여행비둘기에게 관심을 보이기 시작했고, 이 마지막 비둘기는 동물원의 스타가 되었다. 사람들은 갑자기 온 정성을 다해 이 여행비둘기를 돌보고 대통령 부인의 이름까지 주었다. 그 이름이 바로 마사다.

마지막 여행비둘기 마사는 1914년 9월 1일에 동물원 새장 바닥에서 발견된다. 그리고 박제되어 미국의 자연사박물관에 전시되었다. 마사를 통해, 인간은 여행비둘기가 사라지는 과정과 사라지는 순간을 목격하게 된다. 그리고 사라진 마사를 박제의 형태로 재탄생시킨다.

아탁은 과감한 색채와 경쾌한 그림으로 그림책을 이끌어가다가 마사가 사라지는 순간은 꽤 서정적인 색채를 선택한다. 문체는 처음부터 끝까지 거리를 둔 묘사에 머무는데도 그림의 구성이 반전처럼 바뀌니 깊은 울림이 느껴졌다. 사라지는 것을 다시 태어나게 하는 행위라고 무조건 아름다울 순 없는 것 같다. 존재할 때도 사람들의 구경거리였던 마사는 사라져서도 구경거리로 남는다. 밥의 김이 무의미한 존재에서 유의미한 존재로 재탄생한 것과는 달리 마사는 유의미한 존재에서 슬픈 존재로 재탄생한다. 어쩌면 마사 입장에서는 이런 재탄생이 무의미할지도 모르겠다.

지나간다는 말은 두 가지를 뜻한다. 주체를 지나가서 다른 곳에 존재하는 것. 또는 주체를 지나가 영원히 사라지는 것. 어쨌든 주체에 머물렀다가 움직여 더 이상 주체에 존재하지 않다는 점에서는 같다. 지나가는 것이 완전히 사라지지 않으려면 그것을 마음에 담는 주체가 필요하다. 밥의 김을 마음에 담은 시인이나 하늘로 간 고양이를 마음에 담은 우리 가족처럼. 그렇게 마음에 담으면, 지나가면서도 남기는 것들이 있을 것이다. 다만 그것을 담는 마음이 어떤 마음인지도 중요하다. 마사를 박제한 사람들처럼 지나가는 것을 욕심으로 잡으면 거기에 남는 것은 슬픔뿐일 것이다. 하지만 다행인 건 아탁이 그런 마사를 다르게 담아주었다는 것이다. 그렇게 마사의 지나감은 우리에게 슬프지만 아름답게 남았다.

지나간 자리에 남겨진 것들은 지나간 주체가 정하는 것이 아니라 지나간 자리를 바라보는 사람들이 정하는 걸지도 모르겠다.

알록달록

이것저것하는 뭐하는지 모르겠는 사람

가만히 들여다보면 알록달록한 검은색