상실

내가 초등학교 6학년이 되던 해, 고모할머니는 위암 말기로 돌아가셨다. 마지막의 마지막 순간에는 거의 아무것도 드시지 못한 체 작고 단아한 그 얼굴이 하얗다 못해 둔탁한 빛을 띠기까지 했다. 힘이 없어 말을 할 수도 없었고, 그러잡은 손은 뼈 위에 얇디얇은 가죽을 걸쳐 놓은 듯 앙상했다.

아주 정정하고 짱짱한, 그런 야물딱진 할머니였다. 그러나 그날 할머니의 눈은 나를 보고 있으나 보고 있지 않았고 두 눈동자는 여전히 밝은 갈색이었지만 이전의 빛과는 전혀 달랐다. 불투명한 막이 씌워진 듯 탁해진 동공이 순간 스르륵 올라갔다. 그리고 그것이 끝이었다.

오랜 기간 나를 키워주신 분이셨다. 유독 나를 예뻐하셨던 고모할머니는 아마도 불안정했을 우리집 가정 상황에 맞추어 내가 유아일 때부터 유치원 입학 전, 초등학교 1학년 때부터 2학년, 3학년 2학기부터 6학년 때까지 나를 도맡아 키워주셨다. 햇수로 치면 대략 6~7년가량. 당시의 나는 반평생을 부모와 아예 떨어진 타지에서 할머니와 살아온 셈이다.

이게 죽음이란 것일까.

할머니의 암 투병 기간을 거치며 여러 번 할머니와의 마지막을 상상했었다. 아마도 나는 오열하듯 펑펑 울 것이다, 마음이 찢어지게 아플 것이다 따위의 생각을 하며 예정된 슬픔을 계산하고 재단했다. 그러나 한편에 고운 자개농이 놓인 우리의 방 한가운데에 나무로 만든 관이 놓이고, 생전에 당신이 마련해두신 새하얀 수의로 갈아입은 할머니가 그 안에 들어간 다음에도 나는 이상하리만치 차분했다.

방 한 편에 덩그러니 놓인 나는 관을 둘러싼 어른들의 분주한 뒷모습을 바라보았다. 할머니의 새로운 집이 된 그 관 안으로 두루마리 휴지가 끝도 없이 들어갔다. 두루마리 휴지에 둘러싸여 옴짝달싹 못하게 된 할머니의 모습이 퍽 갑갑해 보였다.

아무 데나 처박아둔 짐짝처럼 어른들의 동선에 걸리적거리는 나를 누군가 내 책상이 있는 옆방으로 데리고 갔다. 나는 책상 옆에 쭈그려 앉아 아무리 생각해도 슬프지 않은 자신을 배은망덕하고 나쁘다 속으로 욕하며 울었다. 오열하는 큰엄마의 울음소리에 나도 울어야만 할 것 같았는데 아무리 노력해도 나는 오열하듯 울어지지가 않았다.

삭막한 건물의 불구덩이 속에서 할머니가 새하얀 가루가 되어 웬 작은 상자 속에 담겨 나왔을 때도 나는 그저 조용히 흐느꼈다. 정신없이 빠르게 진행되는 모든 장례 절차와 순간들이 하나도 피부에 와닿지가 않았다. 어느 책 속 이야기를 읽는 방관적 독자가 되어 바라보고, 누군가 시키는 대로 이곳에서 저곳으로 움직일 뿐이었다.

할머니가 세우셨다는 커다란 불상 가까이에 있는 바다가 보이는 산 중턱에서 할머니를 보내드렸다. 손가락 사이로 서걱대는 느낌이 이상하고 낯설기만 한 하이얀 가루를 철썩이는 바다를 향해 뿌리며, 이렇게 할머니를 보내드리면 이제 할머니가 보고 싶을 땐 어디로 가야 하는 것일까 고민했다. 바람을 타고 산으로 바다로 흩어져 버린 할머니는 이제 세상 모든 곳에 존재하는 것 같으면서도 그 어디에도 없는 사람이었다.

이제 나를 키울 사람이 없어지자 고모할머니의 동생인 나의 할아버지와 할머니가 우리가 살던 집으로 이사를 오셨다. 할아버지의 두 번째 아내이자 아빠의 새엄마인 할머니는 나에게 대단히 친절하지도, 그렇다고 해서 구박을 하지도 않는 한 사연 많은 여인이었다. 매번 나에게 무얼 먹여야 하나 고민하고, 어쩐지 아이들이라면 다 좋아할 듯한 김과 계란을 끼니마다 빼놓지 않고 챙겨 주셨지만 그뿐이었다. 나는 할머니에게 손녀라기보다는 남편의 전처가 낳은 데면데면한 막내아들의 큰딸이자 벌써 제법 커버린, 어리다고 하기에도 애매한 번거로운 아이였을 뿐이었기 때문이다.

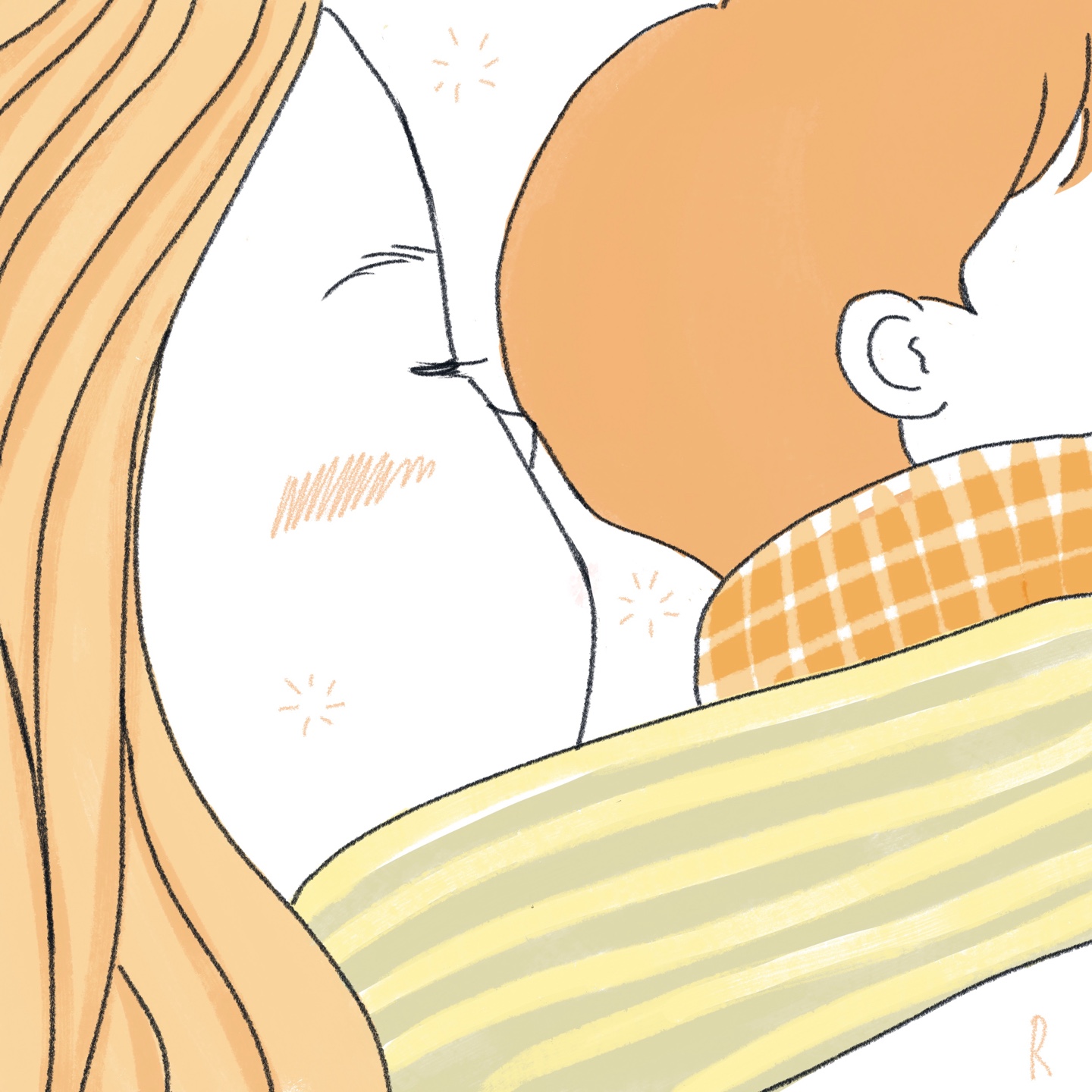

고모할머니의 관이 놓였던 그 방에서 변한 것이라고는 내 곁에 누운 사람이 더 이상 고모할머니가 아니라는 사실 말고는 없었다. 변함없이 어둠 속에서 은은하게 빛나는 자개 농을 머리맡에 두고 나는 문득 가만히 손을 뻗어 할머니의 허리춤을 끌어안았다. 누군가의 온기가 필요했다.

탁.

아마도 잠결에 나의 손길이 귀찮았을 할머니는 참 무심히도 그 손을 치워버렸다. 그리고 나는 한참을 소리 죽여 펑펑 울었다.

우리 할머니는 내가 안으면 가만히 안겨주었는데……. 이제 나는 누구를 안을 수 있을까.

갈 곳을 잃은 두 손으로 조용히 눈물을 닦으며 그제야 나는 내가 사랑하는 할머니를 영영 잃었다는 사실을, 이제는 그렇게 기꺼이 안고 안아줄 사람이 없을지도 모른다는 현실을 덮쳐오듯 깨달을 수밖에 없었다.

캥거루

프리랜서

원가족 안의 나를 다시 들여다보며 더 단단한 오늘을 만들어가는 캥거루입니다.

카카오톡

카카오톡 페이스북

페이스북 링크복사

링크복사