한국어 공부

우리 부부는 10년 전 서울에서 처음 만났다.

만난 지 2년 뒤, 첫아이가 태어났다.

그리고 다시 2년 후, 우리는 서울에서의 삶을 정리하고 프랑스로 이주했다.

그때 첫 아이는 겨우 2살, 아직 제법 많은 말을 하지 못하던 시기였다.

"엄마, 아빠, 마멍, 빠빠, 싫어, 노(non), 위(oui), 멍멍이, 냐옹이...."

한국어와 프랑스어를 섞어가며 작은 입술로 말을 배우던 아이.

그 말은 느리지만. 엄마, 아빠 각자 다른 두 나라를 품은 아이는

우리의 마음속에서는 반짝이는 빛과도 같았다.

프랑스에서는 3살부터 유치원이 의무 교육이다.

또래에 비해 불어를 잘 못하던 아이를, 선택의 여지 없이 낯선 유치원에 보내야 했다.

첫 유치원 생활은 험난 했지만, 아이는 놀라울 만큼 씩씩하게 적응했다.

하지만 시간이 지날수록 프랑스어는 늘어나고, 한국어는 뒤로 밀렸다.

당연한 일이었다. 학교에서 보내는 시간이 집어서 엄마와 보내는 시간보다 훨씬 길었으니까.

그럼에도 마음 한켠이 시끄러웠다.

아이의 한국어가 사라지는 모습 속에서, 한국에서의 추억과 가족의 사랑까지 잊힐까 두려웠다.

시간이 흐르고 어느새 아들의 한국어 악센트는 사라지고, 완벽한 프랑스 원어민처럼 말하게 되었다.

시댁 식구들은 흐뭇해했지만, 나는 온전히 기뻐할 수가 없었다.

두마리 토끼를 잡는다는 것이 정말 불가능한 걸까?

한 주머니에 모래를 가득 담으면, 다른 주머니는 비어버리는 것처럼, 우리에게도 정해진 양의 모래가 있는 걸까?

그즈음 아이는 한국어를 쓰는 것을 점점 불편해했고, 발음은 외국인이 하는 한국어처럼 들리기 시작했다.

한국에서 여름방학을 보낼 때는 또래 친구들에게 말을 거는 것을 부끄러워 했고, 누군가 말을 걸어도 못 들은 척하기도 했다.

아이의 모습은 마치 불어를 못하는 프랑스에서 내 모습과 겹쳐 보였다.

좀처럼 한국인들과 어울리지 못하는 아이를 보며,

"좀 더 이야기를 나눴더라면",

"TV를 조금만 보여줄껄",

"내가 그때 조금 더 신경 썼다면..."

나는 자책의 길로 빠져들었다.

그런데 아이와 더 오랜 시간을 한국에서 함께 보내면서 그 생각이 조금씩 바뀌기 시작했다.

사촌들과 계곡에서 물장구를 치고, 할머니가 차려준 밥과 반찬을 배불리 먹고,

프랑스 음식보다 김치에 밥이 더 맛있다고 말하는 아이.

한국어는 서툴지만, 아이의 눈빛과 몸짓, 웃음 속에는 분명히 '한국에 대한 애정' 이 있었다.

사촌들과 뛰어놀며 느낀 즐거움, 가족과 나눈 편안함, 할머니의 사랑까지.

모든 것이 언어가 아니라 마음과 감각으로 아이에게 전달되고 있었다.

그때 깨달았다.

우리 아이는 이미 가르치지 않아도 여러 언어를 자연스럽게 구사하고 있었고,

한국의 문화와 사람, 그 속의 감정까지 스스로 받아들이고 있었다는 것을.

언어를 잊는다고 해서 고향에 두고온 것들이 모두 사라지는 것이 아니라는 것을

프랑스어를 완전히 익히고 초등학교 1학년 여름,

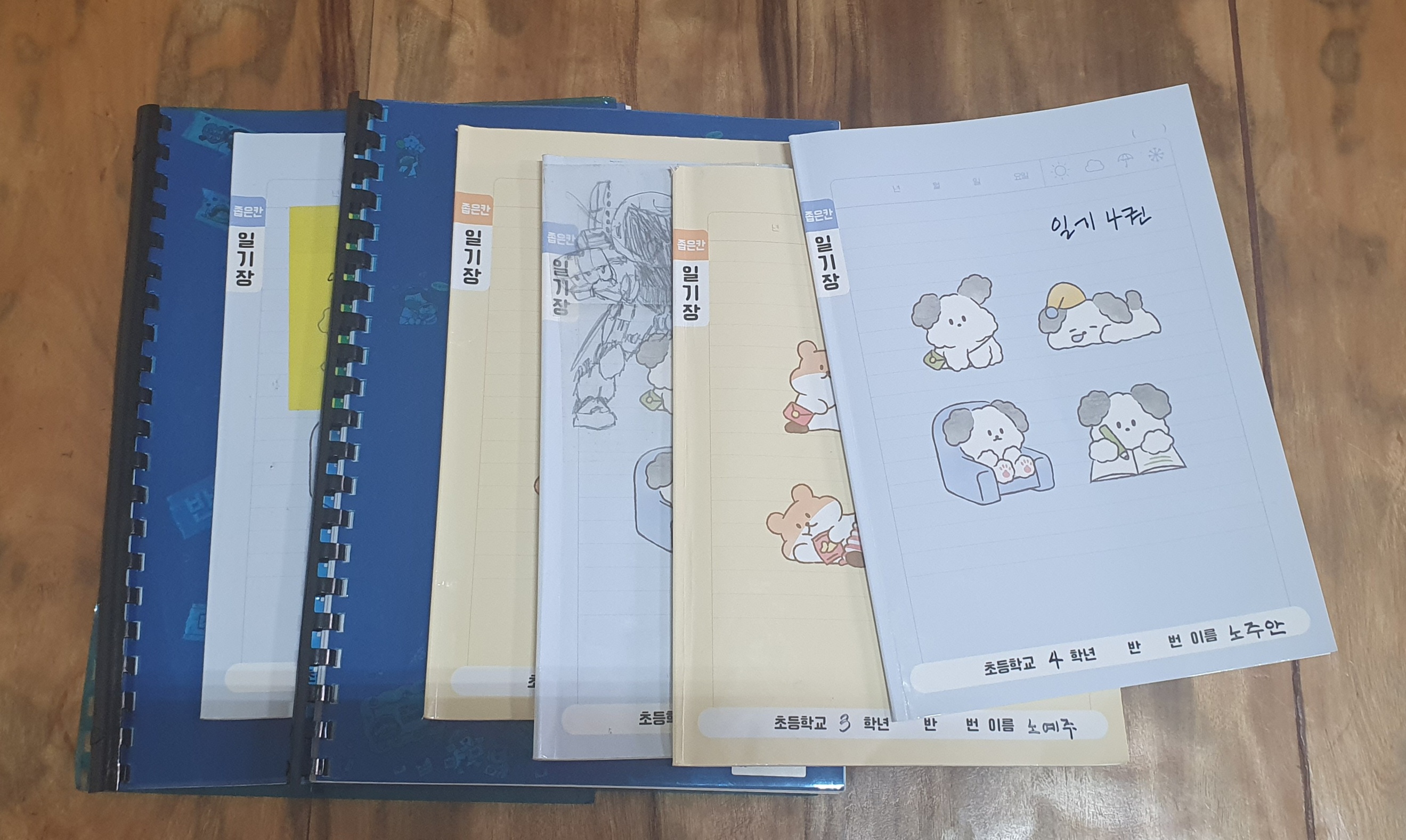

아이는 마침내 한글을 공부를 시작했다.

"가" 를 불어로 "Ga" 라고 읽히는 식으로, 프랑스인 아들의 맞춤 한국어 수업.

한글의 자음과 모음을 익힌 뒤에는 어휘력이라는 또 다른 산이 남았다.

주변에 한국인은 엄마와 몇몇 친구뿐.

내가 모든 단어를 채워줄 수 없다는 사실을 알지만, 괜찮다.

조금씩, 아이 스스로 배우고, 스스로 발견할 것이다.

완벽하지 않아도 괜찮다. 그 불완전함 속에서도 충분히 아름다운 것들을 배울 수 있으니까.

한국어를 배우는 여정은 이제 시작일 뿐이다.

하지만 나는 믿는다.

아이의 마음 한켠에, 한국에 대한 애정이 조용히, 천천히, 그러나 분명하게 자리 잡을 것이며.

언젠가는 아이가 자신만의 언어로 세상을 만나며 빛을 반짝일 날이 올 것임을.

________________________

나는 한국인이자 프랑스인 이라고

자랑스럽게 말하는 너를 보며

너의 도전을 응원해

사랑해 우리 아들.

소피

프리랜서

글을 통해 세상과 소통하는 것을 사랑하는 프랑스의 소피 입니다.

-

- 글쓰기

- 크리스마스

- 프랑스요정

- 프랑스크리스마스

- 프랑스일상

[프랑스의 소피] 크라스마스 루떵

“Cette année un petit lutin de Noël est venu à la maison.”올해 우리 집에 작은 크리스마스 요정이 왔어. 일 년 중 마지막 12월, 아이들이 있는 집에서는 하루하루가 더 빠르게 흘러간다. 거리에는 불이 켜지고, 창문에는 별이…

2025. 12. 16by소피 -

- 글

- 우간다

- 자녀와글쓰기

- 글쓰기

- 일기

함께 쓰는 일기, 우리만의 이야기

아이들과 일기를 쓴다. 될 수 있는 대로 매일. 잊힐 말과 감정, 생각, 마음을 붙잡기 위해서다. 하루의 끝에 앉아 오늘 있었던 일을 떠올리면 작은 장면들이 스쳐 간다. 흙을 털어내던 신발, 미처 다 닦지 못한 입가의 초콜릿 자국, 그리고 그때 웃던 얼굴. 그 순간들을 그냥 흘려보내기엔…

2025. 10. 27by기록하는비꽃 -

- 여름일상

- 글쓰기

- 마요르카

- 스페인의여름

[프랑스의 소피]지중해의 등대와 어머니

뜨거운 태양이 온몸을 따갑게 내리쬐는 계절, 다시 한번의 여름이 스페인의 마요르카 섬에 찾아왔다.이 바람 부는 섬에는 오래전부터 전해 내려오는 수많은 전설들이 바다와 함께 숨 쉬고 있다.반은 인간, 반은 바다의 신비를 품은 인어 이야기부터, 옛 해적들이 숨겨 놓았다는 보물들, 그리고 거…

2025. 08. 11by소피 -

- 글

- 글쓰기

- 우간다

- 한국

- 마음

잠시, 한국으로 가는 길목에서

두 달간 한국에 다녀올 예정이다. ‘잠시’라는 단어를 붙였지만, 마음속 무게는 잠깐이 아니다. 이곳, 우간다에 익숙해진 몸과 마음을 다시 움직여야 한다는 것. 그 자체가 작은 이사 같고, 중형 프로젝트처럼 느껴진다. 떠날 채비를 한다는 것은 단순한 여권과 항공권, 짐 가방 이상의 일이다…

2025. 08. 05by기록하는비꽃 -

- 아이

- 글쓰기

- 미용실

N과 S의 미용실

시간 거지에게 미용실과 치과는 동일 선상에 있다. 일년에 한 번이면 족한 연례행사. 우주선 모양의 기계가 머리칼을 아나콘다처럼 휘감는 동안 시선은 노트북에 고정. 자고로 미용실은 잡지 정독의 산실이건만 정작 잡지 발행인인 내겐 이번 달 별자리 운세를 볼 시간조차 허락되지 않는다. …

2025. 07. 09byyoume

카카오톡

카카오톡 페이스북

페이스북 링크복사

링크복사